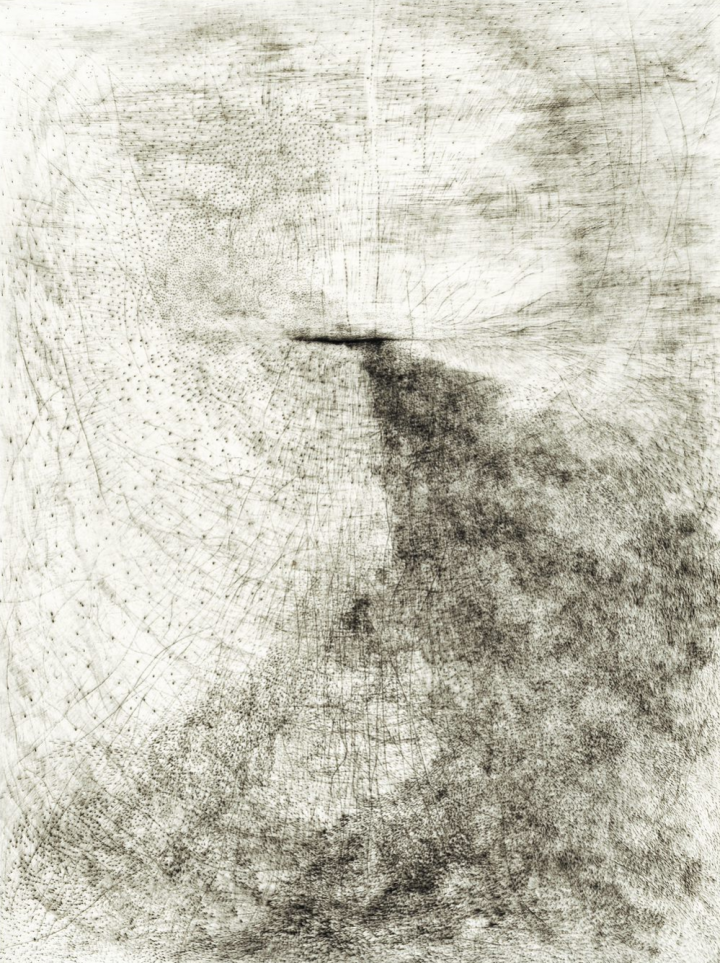

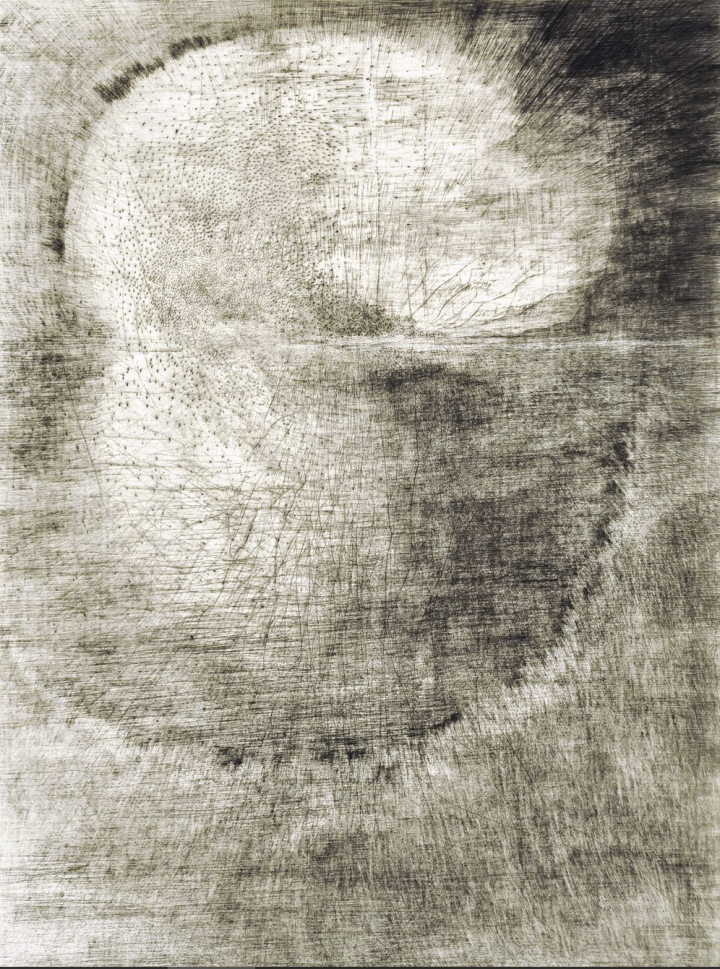

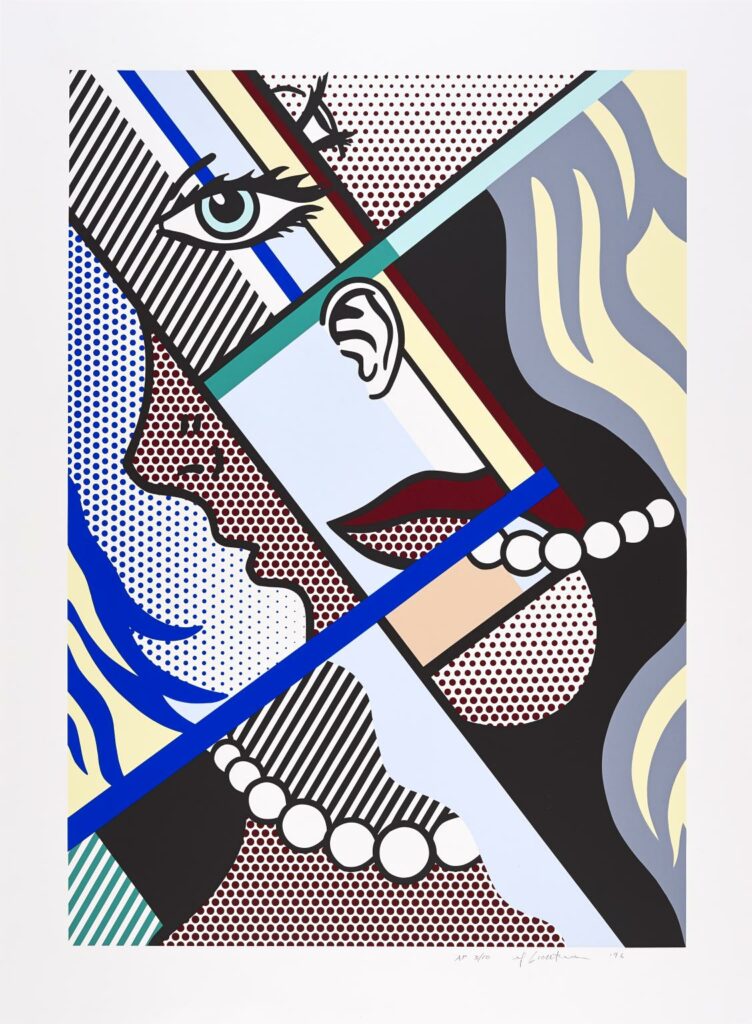

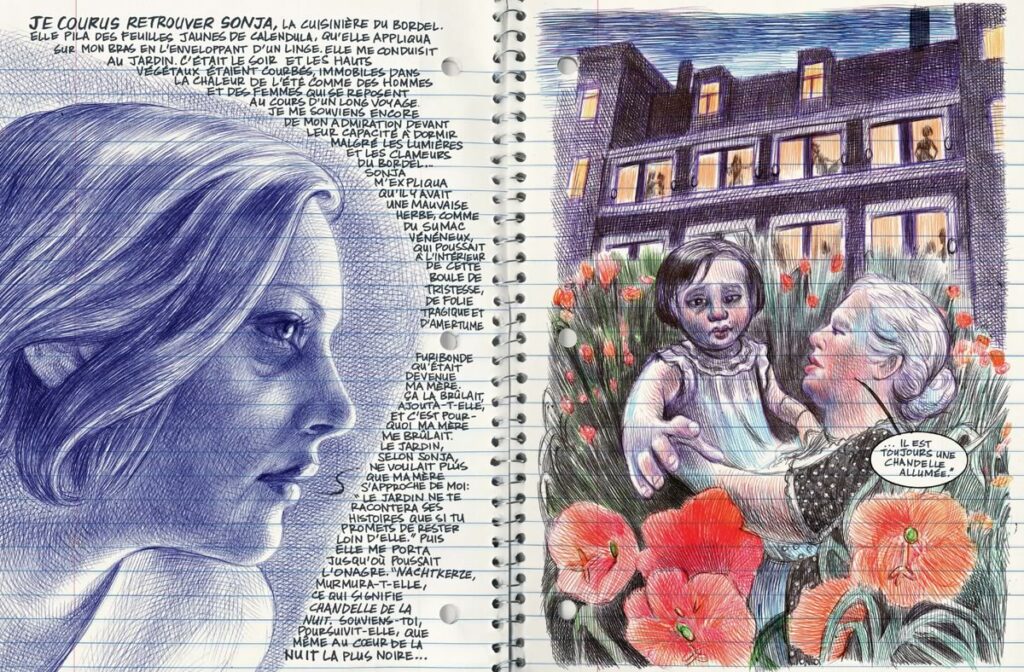

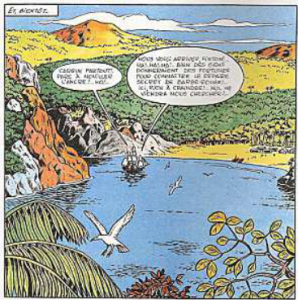

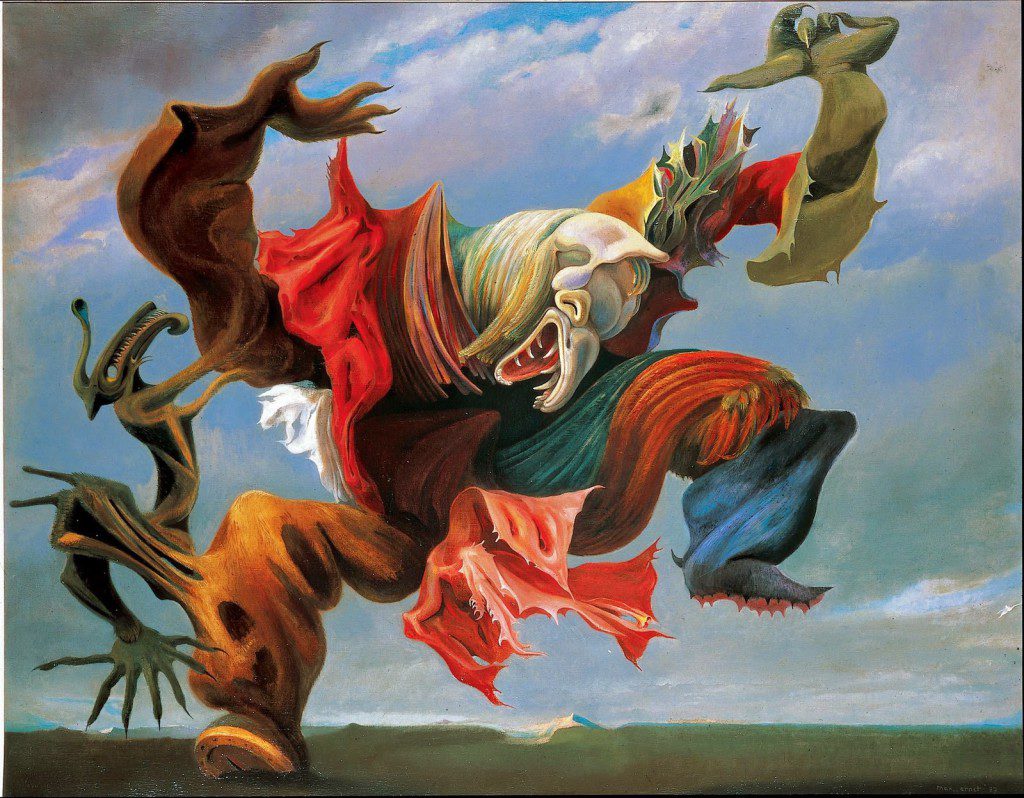

Paysage Imaginaire

Consigne :

Choisissez un lieu de votre pays imaginaire et représentez la vue du paysage que vous auriez depuis cet endroit.

Technique :

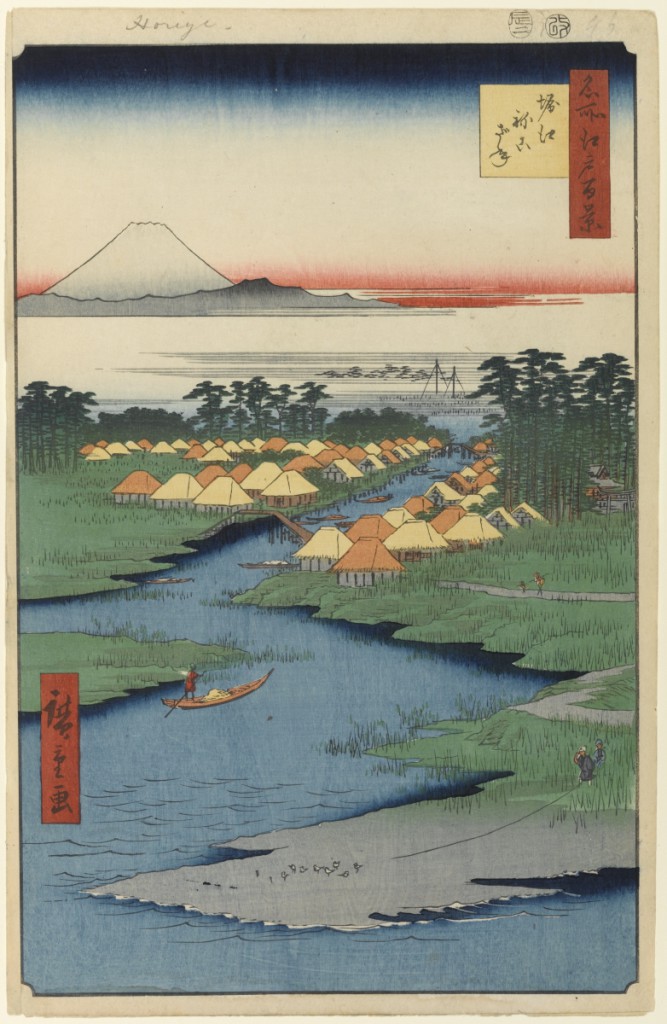

Techniques sèches ( crayons de couleurs, feutres, pastelles) et aquarelle ; Format 24 x 32 cm, blanc ; Entièrement a la couleur.

Contraintes :

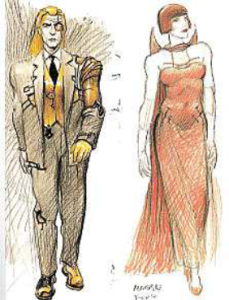

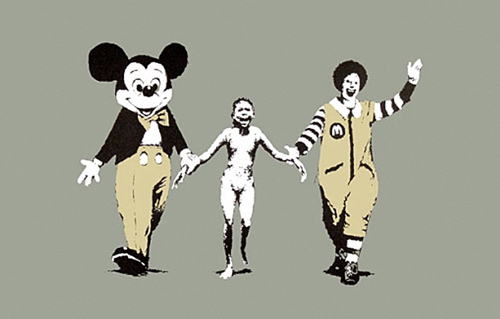

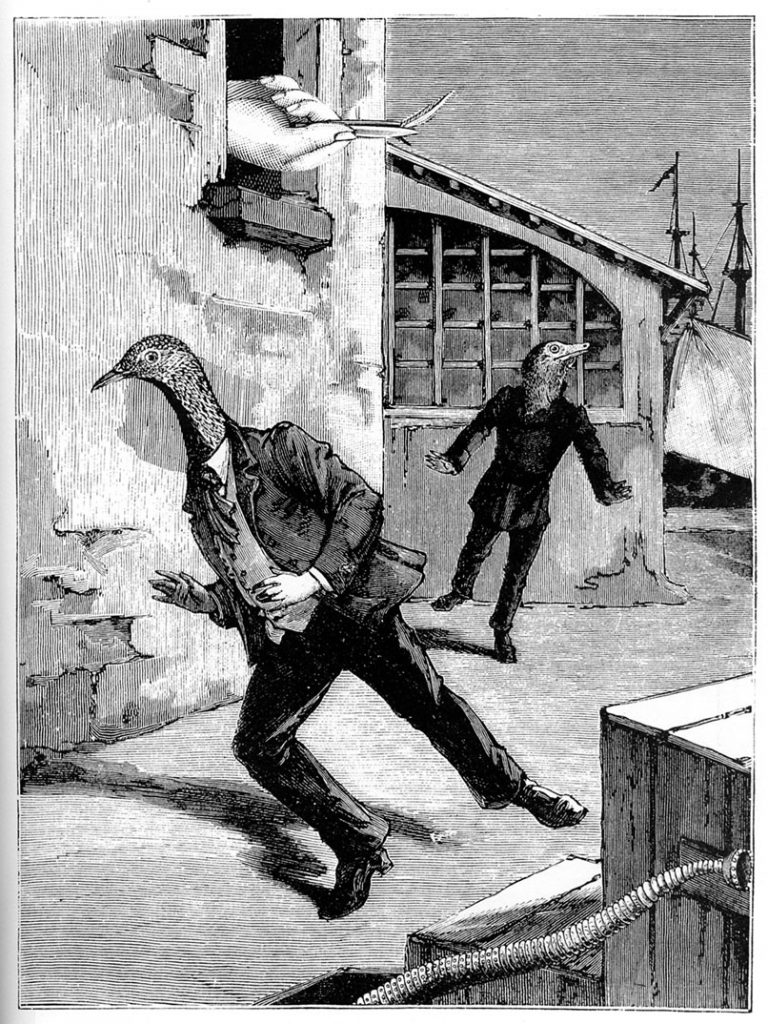

Vous devrez représenter dans votre paysage au moins un personnage.

On devra comprendre le lien entre votre Carnet de voyage imaginaire et le paysage que vous aurez réalisé.

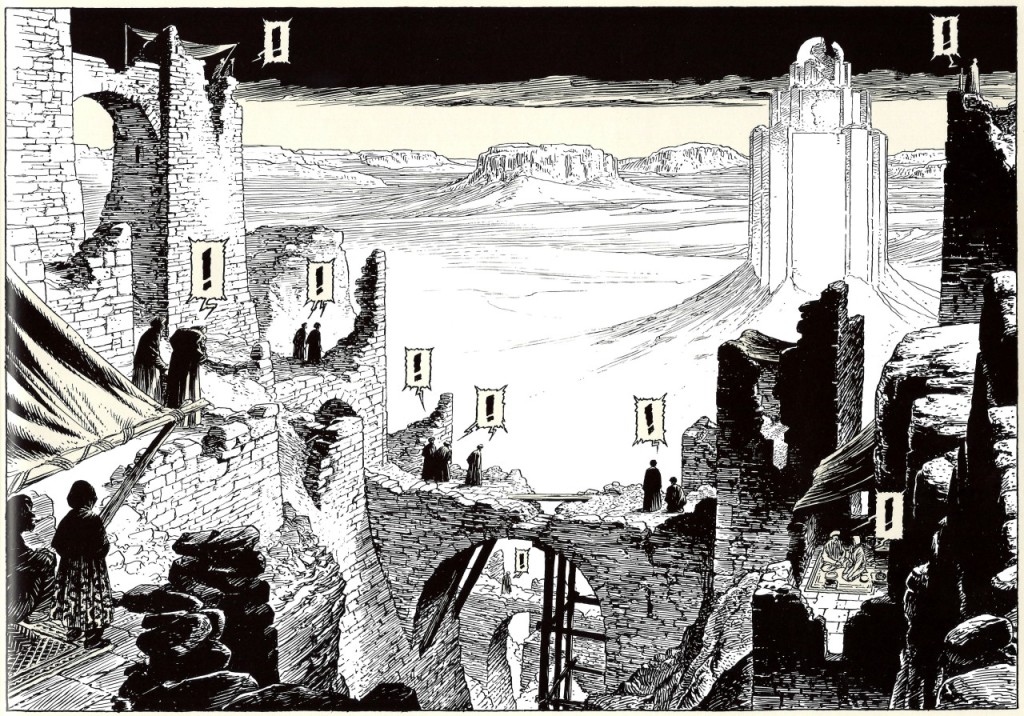

Notion abordée : Amener l’élève a représenter un paysage en tenant compte des éléments qu’il a crée dans sa précédente production. Amener l’élève à utiliser les notions de plans, de profondeur et à appréhender les notions d’échelles.

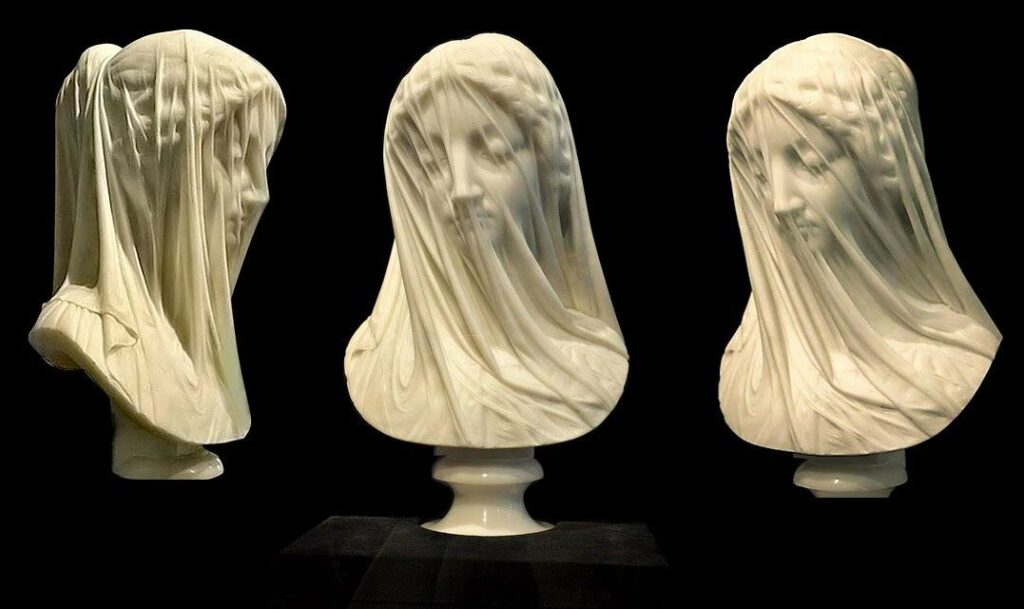

Compétence technique. Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.

(L’élève a-t-il réussit à représenter un paysage intégrant plusieurs plans afin de créer une profondeur. A-t-il tenu compte des proportions des différents éléments représentés les uns par rapport aux autres ainsi que de leurs positions dans le dessin. )

Compétence Théorique. Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci.

(L’élève a-t-il réussit à représenter un paysage de son pays imaginaire, en tenant compte des informations et éléments qu’il a dessiné dans son carnet de voyage.)

Compétence culturelle. Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

(L’élève peut-il décrire les actions plastiques qu’il a effectué pour réaliser sa production : choix du point de vue, cadrages, plans, techniques utilisées pour représenter la profondeur, cohérence d’échelle entre le/les personnages et le décors. L’élève peut il expliquer le lien entre les éléments de son carnet de voyage et la représentation de son paysage)

Vocabulaire : Point de vue, Cadrage, Organisation en plans ,

notion d’échelle.

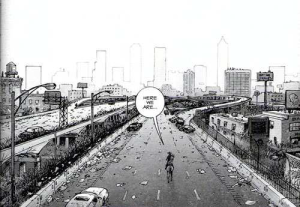

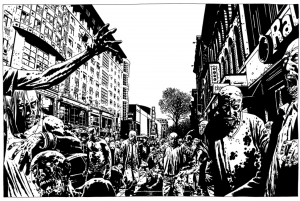

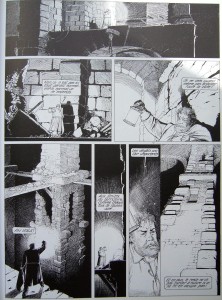

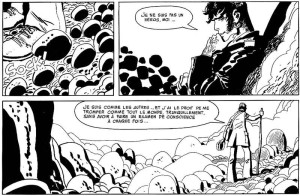

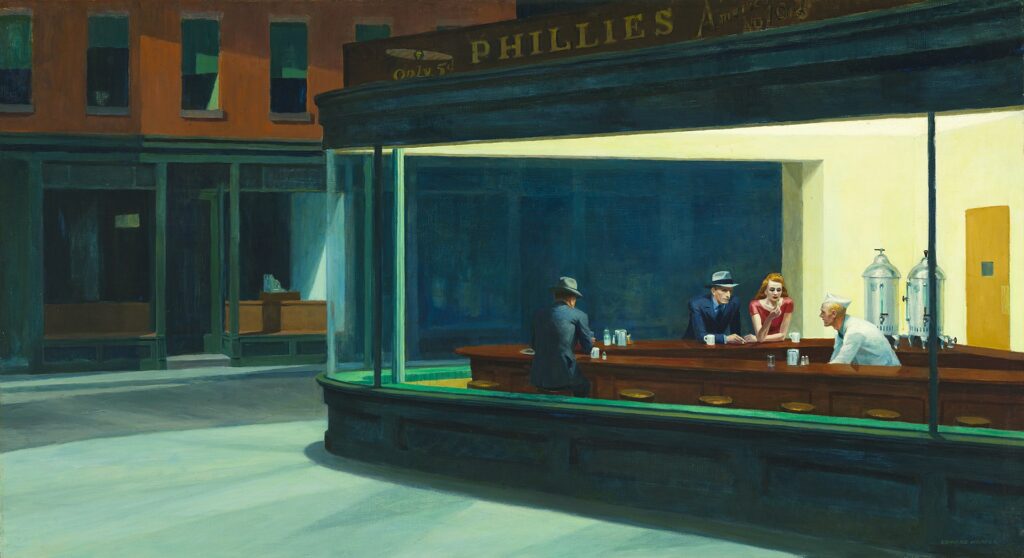

Point de vue : il dépend de l’endroit où tu observes la scène (point de vue frontale : de face ; point de vue en plongée : de haut ; point de vue en contre plongée : de bas ; point de vue aérien : comme en avion).

Organisation en plans : L’organisation d’une image en plusieurs plans qui se superposent (premier plan, second plan, arrière plan…).

Cadrage : c’est ce que tu décide de montrer à l’intérieur de ton image (Gros plan, plan rapproché, plan américain, plan d’ensemble, etc).

Une échelle: c’est le rapport entre la mesure d’un objet réel, ses dimensions, et la mesure de sa représentation (carte géographique, maquette, etc.). On peut aussi parler de la représentation d’un objet en conservant ses proportions.

Questions :

- Que deviez vous réaliser ?

- Quelles techniques, outils et mediums avez-vous utilisé pour réaliser votre production ?

- Comment avez vous fait pour ajouter la notion de profondeur dans votre dessin ?

- A quoi reconnaît-on que votre production représente un lieu en lien avec votre carnet de voyage?